Un romancier français (Maurice Leblanc), un mangaka (Monkey Punch) et un réalisateur (Hayao Miyazaki) dont c’est le premier film. Voilà un mélange plutôt étonnant qui a donné naissance à un chef d’œuvre de l’animation, sorti en décembre 1979 au Japon. Il s’agit du Château de Cagliostro. Si le film a connu sa première sortie au cinéma en France en janvier 2019 (grâce à Splendor films), il n’est toutefois pas inconnu du public français. En effet, plusieurs sorties vidéo ont vu le jour sur notre territoire, dont une toujours disponible en DVD et Blue Ray, chez l’éditeur Kazé. L’occasion était trop belle pour revenir sur ce film, jalon important de la carrière d’Hayao Miyazaki.

Le Chateau de Cagliostro met en scène le personnage de Lupin le 3ème (plus connu en France sous le nom d’Edgar de la cambriole). Si ce nom vous parle, c’est qu’il fait référence au héros né sous la plume de Maurice Leblanc en 1905 : Arsène Lupin.

Derrière ce personnage, se cache un gentleman cambrioleur, adepte du déguisement et disposant d’une certaine perspicacité et d’une évidente filouterie, lui permettant de se sortir de bien des mauvais pas. Il a connu un grand succès tout au long des 17 romans, 39 nouvelles et même 5 pièces de théâtre. Le succès et l’aura d’Arsène Lupin ne se sont pas arrêtés à la France et est notamment passé par le Japon.

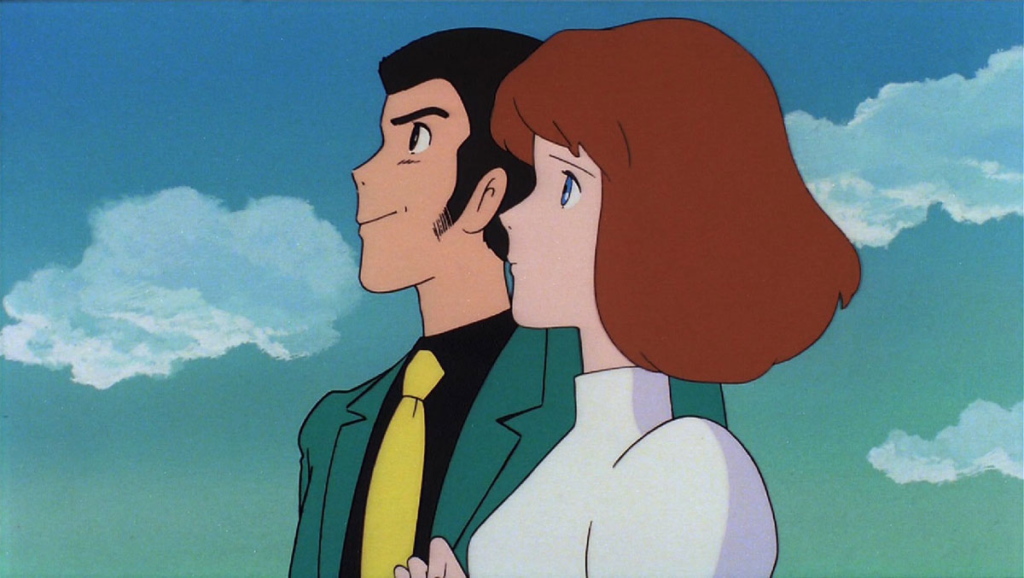

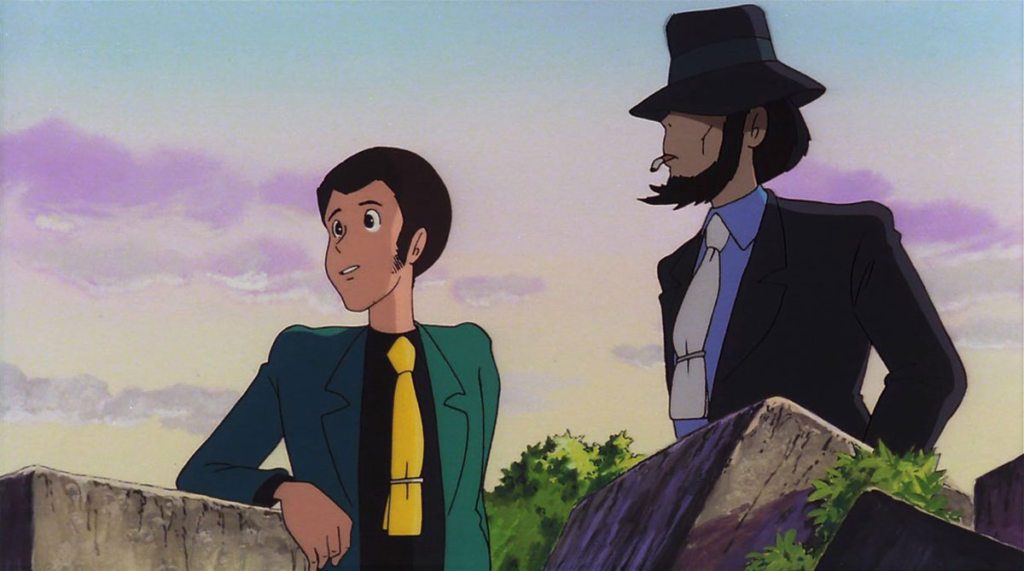

En 1967, Monkey Punch apprécie le travail du romancier français. C’est notamment la lecture de l’Aiguille Creuse qui le motive a proposer une adaptation du personnage auprès de Futabasha (éditeur japonais). Plutôt que de réutiliser le même personnage, il décide de prendre pour héros le petit fils d’Arsène Lupin (d’où le nom Lupin le 3ème). Son grand-père lui a transmis sa passion pour le cambriolage, le don du passe partout et surtout (comble de la vanité) l’annonce de son futur forfait auprès des autorités, et notamment de l’inspecteur Zenigata (équivalent de l’inspecteur Lestrade pour Sherlock Holmes). De plus, il n’est pas seul, car accompagné de ses acolytes Jigen, Goemon et Fujiko.

En 1971, devant le succès du manga, sort une première série animée de Lupin, à destination des adultes. Le succès n’étant pas au rendez-vous, les producteurs décident de s’adresser davantage aux enfants. Pour cela, ils font appel à Isao Takahata et… Hayao Miyazaki. Il s’agit à l’époque de son premier travail à la réalisation d’une série. Il y dirigea 2 épisodes avant que cette dernière ne soit annulée.

Pour autant, Lupin plaît aux diffuseurs japonais, qui décident de relancer une deuxième série à partir de 1977. C’est cette série que l’on verra en France par le biais de 55 épisodes (sur les 185 épisodes au total). Si un premier film voit le jour en 1978 (le secret de Mamo, qui est prévu pour sortir prochainement en France au cinéma, toujours par Splendor films), un second projet de film est lancé. C’est à ce moment que le nom d’Hayao Miyazaki revient. Sortant de la réalisation de la série Conan le fils du futur, il est choisi pour s’occuper de celle du Château de Cagliostro.

L’histoire commence quand le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor…

Le château de Cagliostro commence tambour battant, sans pour autant relâcher son rythme endiablé. On peut noter à certains moments un calme apparent, mais c’est pour repartir de plus belle dans l’intrigue. De la scène de course poursuite, à l’infiltration dans le château en passant par la visite des bas fonds de ce dernier, le spectateur n’aura que peu de temps pour s’ennuyer.

Graphiquement, si les choix vestimentaires trahissent son époque, il reste aujourd’hui tout à fait regardable, même pour un film de 1979. La réalisation reste cohérente d’un bout à l’autre du film, chose pas toujours évidente du fait d’une certaine “élasticité” dont est pourvue Lupin, capable de nager (un temps) à contre courant, puis se faisant maltraiter par un réseau de d’évacuation d’eau, tout en ressortant vivant.

Il ne faut pas oublier que film a été réalisé en un temps record, la préproduction commençant en mai 1979, la réalisation au mois de juillet et le film est achevé en novembre 1979 (à peine plus de 4 mois de réalisation). À noter que la première scène de course poursuite du film a été réalisée en l’espace de 2 mois. La légende veut que Steven Spielberg, qui aurait découvert le film en 1980, s’en soit inspiré pour Les aventuriers de l’arche perdue et Les aventures de Tintin : le secret de la Licorne.

L’autre point important est que le spectateur n’est pas perdu, même s’il ne connaît pas la série originale. Si on fait connaissance avec tous les compères de Lupin, on se retrouve souvent à le suivre seul dans le château, en compagnie de l’inspecteur Zenigata, allié de circonstance.

Il s’agit avant tout d’un film de divertissement, avec des personnages très manichéens. Ainsi si Lupin fait office du gentil, le comte de Cagliostro à tout du méchant caricatural, avec ses hommes de mains, ses véhicules en tout genre (bateau, voiture, avion), et son armement de haute volée. On est pas loin du cahier des charges d’un méchant de James Bond des années 70.

Du côté de la bande son, elle souligne l’action de manière optimale sans être omniprésente. Pour les voix, si la version originale est au dessus du lot (ne serait-ce que pour le ricanement de Lupin), la version française se défend bien. Derrière Lupin, on retrouve Philippe Ogouz (qui est sa voix attitrée), Philippe Peythieu (voix de Jigen, et bien connue pour être celle d’Homer Simpson). À noter que le film a connu 3 castings vocaux différents, comme autant de versions sorties en France.

La première version était déjà de grande qualité puisqu’on retrouve Philippe Ogouz, mais aussi d’autres voix connues, tels que Gérard Hernandez (Moriarty dans la série d’animation Sherlock Holmes, réalisé par Hayao Miyazaki, Iznogoud), Céline Monssarat (connue pour être la voix française de Bulma (Dragon Ball) ou encore Dory (Le monde de Nemo) ou encore Roger Carel (Astérix). La seconde version du doublage a été très critiquée, ne serait-ce que par le choix de changer la voix de Lupin et de manière générale un doublage inférieur en qualité au premier.

Il faut savoir que s’il y a eu trois versions différentes, au gré des différentes ressorties du film, ce dernier a également connu dans sa première mouture un remontage. Cette première adaptation connue une censure de plus d’un quart d’heure, faisant disparaître sans raison le personnage de Goemon. Cette version faisant également disparaître les 5 dernières minutes pour obtenir une fin différente.

Lors de sa ressortie sur le marché vidéo en 1996, des divergences avec la version originale apparaissent toujours, notamment Lupin devenant Wolf (un choix effectué par les ayants droits japonais pour la distribution à l’étranger, du fait des problèmes de droits évidents avec l’œuvre de Maurice Leblanc, Arsène Lupin étant désormais libre de droits depuis 2012).

Si Hayao Miyazaki a su avant tout adapter l’univers de Monkey Punch au cinéma, c’est aussi parce qu’il a su s’affranchir du fait qu’il s’agit d’un film de commande pour en faire une œuvre plus personnelle. En effet, Hayao Miyazaki est crédité en tant que scénariste et réalisateur, au temps dire qu’il a la main sur le fil conducteur de l’histoire et la façon dont il va le mettre en scène.

Ainsi le film se veut plus fidèle à l’esprit des romans de Maurice Leblanc que du manga de Monkey Punch. Le manga a une approche plus adulte et de fait moins grand public. Il y a davantage de violence, Lupin apparaît davantage comme étant un voleur cynique et désabusé. Ce qui, quand on connaît la filmographie future de Miyazaki, s’éloigne de ces thèmes de prédilection. À noter que s’il y a bien utilisation d’armes à feu, que ce soit de la part de Lupin et de ses amis ou du côté du comte et de ses hommes de main, aucunes d’elle n’entraînera la mort, ce qui n’empêchera pas la mort d’arriver.

Le réalisateur décidera de s’appuyer sur 2 romans de Leblanc : La comtesse de Cagliostro (qui se déroule dans la jeunesse d’Arsène Lupin) et la demoiselle aux yeux verts. Il citera également Edogawa Ranpo (romancier japonais) et Le mystère de la tour de l’horloge (non traduit en français).

Parmi les autres références citées et non des moindres, on retrouve Paul Grimault. Réalisateur de film d’animation français, il est notamment connu pour la bergère et le ramoneur (sorti en 1953), ainsi que pour le Roi et l’Oiseau (sorti en 1980, pour lequel il réutilisera des plans du précédent cité). Le Château de Cagliostro est un hommage direct à celui apparaissant dans la bergère et le ramoneur, de part son architecture. Étant connu pour être pointilleux, Miyazaki ira jusqu’à dessiner les plans du château ainsi que son aménagement afin de rendre cohérent le déplacement des personnages.

Au-delà de toutes ces références, Le château de Cagliostro est surtout un prisme de ce qu’à été et de ce que sera le cinéma de Hayao Miyazaki. C’est pour lui un véritable laboratoire permettant de développer ses idées que ce soit en terme de réalisation comme de scénario.

Tout d’abord, il est important de revenir sur le château, qui avec son architecture, est utilisé des toits aux catacombes. Du toit, on aperçoit un Lupin bondissant, prenant son élan pour rebondir de manière ample sur les les différentes tours, pour se retrouver de justesse accroché au donjon de la comtesse, Clarisse. En voyant cette scène on ne peut s’empêcher de voir “l’acrobate” Pazu, qui, dans le Château dans le ciel (sortie au Japon en 1986) s’accroche cahin – caha aux structures auxquelles il trouve prise.

La chambre de Clarisse est une chambre ronde fermée (uniquement accessible depuis un pont mobile) qui peut simuler le cycle du jour et de la nuit. Chambre dont on retrouve une copie presque conforme dans le Voyage de Chihiro (sortie au Japon en 2001), en tant que chambre du bébé de la sorcière Yubaba. Chambre qui est décorée par quelques châteaux dans des paysages européens, comme c’est le cas pour ce premier film de Miyazaki.

De même, le lien entre le sommet et les bas fonds de l’édifice se retrouve de manière identique entre le Château de Cagliostro et le voyage de Chihiro. Si dans le premier, Lupin sort un de ses tours pour ne pas trop mal finir, ce sera un peu plus compliqué pour Chihiro. Paradoxalement, le passage par les bas fonds sera beaucoup plus important pour Lupin, permettant le développement d’un arc narratif servant de rebond vers la suite du film.

Le lien entre Clarisse et le comte de Cagliostro est une copie conforme du lien qui existe entre Sheeta et Muska dans le Château dans le ciel. Si un mariage doit sceller l’union dans le premier cité pour accéder à un trésor, le second a pour but l’accès à une arme pour contrôler le monde. De même, les hommes de main du comte de Cagliostro sont très proche physiquement de ceux de Muska.

Enfin, il est important de revenir sur le rôle des femmes et leur évolution dans le château de Cagliostro. Tout d’abord en nombre, elles sont inférieures de loin aux hommes. Cependant, cela permet de les mettre en valeur. Tout d’abord Clarisse ressemble beaucoup à Sheeta (du Chateau dans le ciel), de prime abord étant plus effacée, mais qui au fur et à mesure prend confiance en elle. Fujiko est un personnage déjà mature, et même si elle reprend une partie des caractéristiques du personnage développé par Monkey Punch, elle apparaît moins “femme fatale”. Elle est d’un caractère totalement indépendant, et ce fait passé pour une gouvernante auprès de Clarisse par pur intérêt personnel. Elle démontre qu’elle n’a besoin de personne. Elle rappelle par certains côtés l’indépendance du personnage de San, la princesse Mononoké, volontaire, même si le contexte n’est pas du tout le même entre les 2 films.

On a pu le voir, Hayao Miyazaki a répondu présent pour la réalisation de son premier film. D’une œuvre de commande, il a su en faire un film dépendant davantage de choix personnels. Le Château de Cagliostro peut aisément faire office de fondation quant à la filmographie du maître, même si elle se développera par la suite, en reprenant des thématiques autres comme le rapport à la nature.

Monkey Punch a déclaré au sujet du Château de Cagliostro qu’il s’agit d’un “film un peu gamin. Si ça ne tenait qu’à moi, j’aurais fait quelque chose de plus adulte. En fait ce film est totalement ancré dans l’univers de Miyazaki. Mais c’est aussi bien comme ça”.

Romain Fonteneau (octobre 2019)

Sources :

Article Miyazaki Lupin 3 – p. 82-83 – Animeland n°25 – septembre 1996 (auteur : Ilan Nguyên)

Article : “Lupin 3, sans monocle et sans pantalon !” – p.60-61 – Animeland n°207 – décembre 2015 – janvier 2016 (auteur : Meko).

Article “Le chateau de Cagliostro – Miyazaki the First” – Animeland n°225 – Décembre 2018- février 2019 pp.28-32 (Auteur : Victor Lopez)

Hayao Miyazaki – Cartographie d’un univers (auteurs : Raphael Colson, Gael Régner) / éditeur : les moutons électriques